|

2005年,我首次接触潘新和先生的鸿篇巨制《语文:表现与存在》,读罢全书,欣喜若狂。对“诗意语文”理论大厦的建构与阐释,于我,是力有未逮、学有所缺的。虽常以“理论是灰色的,唯有实践之树常青”宽慰自己,但是,每每在诗意语文实践中遭遇困顿和彷徨时,我便渴望着理论的强有力支撑和引领。没想到,踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫,在邂逅《语文:表现与存在》时,我豁然开朗、欲罢不能。原来,“诗意语文”的理论大厦早有先行者在精心规划、横空结撰了。从此,《语文:表现与存在》成了诗意语文最重要的智慧渊薮、灵感源泉。

2008年,我就“写作本位:读写观念的重构”对潘新和先生进行了访谈。彼时,我已隐隐约约意识到,语文课程改革中遭遇的种种尴尬和暴露出来的种种问题,已非方法论层面的思考所能解决,必须“向青草更青处漫溯”,而这“更青处”便是语文本体论。“理论思维首要的是对对象的本体论思考,应对语文教育学作‘学理’的思考,‘教法’一类的应用理论研究不是不重要,而是它必须在正确的基础理论指导下进行”(潘新和《语文:表现与存在》之《自序》)。

于是,在访谈中,我就语文本体论的价值取向是“阅读本位”还是“写作本位”这一焦点问题,向潘新和先生做了一番讨教。

以叶圣陶先生为代表的主流读写观认为“阅读是写作的基础”“写作的‘根’是阅读”“培养读的能力,也是一个目的”“教师教得好,学生读得好,才能写得好”。可以看出,这一读写观是“阅读本位”的。我们今天的中小学语文教材以文选来组织单元,外挂写作练习,就是按照这一观念编写的。教学的中心是阅读,课堂几乎是讲读、串讲课文的一统天下,这种状况也是由这一观念所决定的。这一观念从20世纪初开始逐渐形成,到今天已经成为教材与教学的“惯例”和教师的“集体无意识”了。

其实,任何事物都不是一成不变的,读写观也是可以改变的。我们现在突破性地提出“阅读,指向言语表现、指向写作”“写作是阅读的目的”“写作是语文能力的最高呈现”,这就与传统的读写观完全不同了。这一读写观是“表现本位”“写作本位”的。把原先的“阅读本位”的教学观念翻了个底朝天。说“阅读是写作的基础”,强调的是阅读对写作的重要作用;说“写作是阅读的目的”,强调的就是写作对阅读的重要作用。二者的指向是截然相反的,也表明了二者是互补的,它们之间的作用不是单向的,而是双向互动的。这不是玩文字游戏,而是对一种根深蒂固的观念的颠覆,是认知的深化:不能只讲阅读对写作的作用,不讲写作对阅读的作用(潘新和、王崧舟《写作本位:读写观念的重构》)。

那次访谈之后,我一直试图在课堂实践的层面上以某种直观的、感性的形式呈现“阅读本位”与“写作本位”这一语文本体论上的两极之辩,但灵感迟迟未能青睐我的头脑,直到2010年。

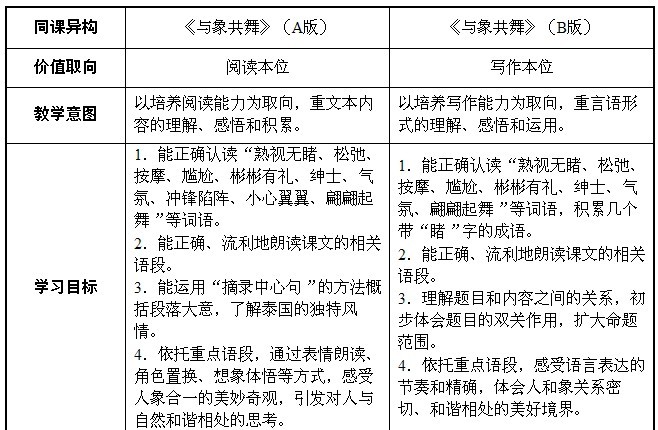

没想到,“两极之辩”这一语文本体论的灵魂会附体在赵丽宏先生的《与象共舞》一文上,灵感如闪电,一个人“同课异构”的思路立刻照亮了我的头脑。短短一天的功夫,两个版本的《与象共舞》便潇洒地走进我的课堂,分裂与冲突的感觉就这样袭上我的心头,并震撼着每一位听课者。

我们试以列表的方式一览这种分裂与冲突。

的确,《与象共舞》的两极之辩,于我是一次课程探索的冒险之旅,纠结、冲突、甚至思想分裂,不时折磨着自己的心灵。这是一个人的战争,我在战场上冲锋陷阵、浴血奋战,亦感受到一种突破思想重围的眩晕一般的高峰体验。

第一,超越“教法”。《与象共舞》使我再次确证,教法一旦失去方向,必将一无所获。正如寓言《南辕北辙》所示:你带的盘缠越多、马跑得越快、车夫的驾驶技术越高(“盘缠”、“马”、“车夫”可以隐喻“教法”),离楚国也就越远(“楚国”可以隐喻“语文本体”)。因此,我们对“教法”的选择与创设,必须进一步追问两个问题:我选择这些“教法”的目的是什么?我选择这些“教法”的依据是什么?目的之问即为本体之思,依据之问即为条件之思。本体乃“教法”的内因,条件乃“教法”的外因,两者缺其一,便不可能有“教法”的缘起。《与象共舞》两个版本的“教法”选择,完全自觉地服从和服务于课的价值取向和教学意图。因此,真正的“异构”不在“教法”,而在“语文本体”的确证。

第二,超越“教材”。其实,王荣生先生提出的教材作为“定篇”、作为“例文”、作为“样本”、作为“用件”的课程设计,正是对教材的一种超越,其背后已经隐含着对课程价值的学理思辨。只不过我的《与象共舞》并未按照这一视角超越教材,而是从一个更为根本和究竟的高度实现了对教材的超越,即“语文本体论”的学理思辨。在《与象共舞》的同课异构中,完全为了“阅读”和完全为了“写作”这一价值取向的不同,直接导致课的“学习目标”、“预习要求”、“教学重点”、“教学策略”、“板书设计”乃至“教学效果”的完全不同。完全相同的“教材”,完全不同的“课型”,正是本体论决定着对“教材”的终极超越。

第三,超越“教师”。《周易·系辞》中解释“易”说:“生生之谓易”,“生生”就是生命永远不息的运动。这种运动的最大特点是“新”,而且是“日日新”,所谓“日新之谓盛德”。《大学》中说:“苟日新,日日新,又日新”,“新”者,生命的超越也。宇宙一片生机,万物生生不息,无非地道、天道、自然之道。“教师”作为“人道”,超越自己、超越过去、超越思想,乃是对生命的自然亲近和崇高敬畏。《与象共舞》的同课异构,完成了我在诗意语文的生涯跋涉中的又一次超越。我很清楚,此番努力对当代语文教学的现状改变不了什么,但我更清楚,“士不可以不弘毅,任重而道远。”

超越,在万山之巅,永无止境。

|